市役所・役場情報(冬)

冬の市役所・役場情報/ホームメイト

住民の身近な届出や問題が起きたときの窓口となる、市役所や役場。地域振興のために様々なイベントを行ない、自治体の特産品や観光資源などの内外へのアピールも行なっています。また、国土の二分の一を豪雪地帯が占める日本ならではの市区町村における問題も紹介します。

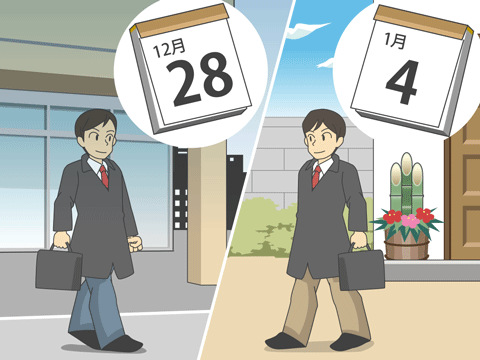

仕事納めと仕事始め

年末年始は、学生にとっては冬休みですが、社会人も大型連休になります。しかし、休みを利用して市役所や役所に用事を済ませようと出かけても年末年始は休館日です。これは、「行政機関の休日に関する法律」によって12月29日から1月3日までは休日と定められているためで、年末の最終日のことを「仕事納め」と呼んでいます。対して1月4日は、「仕事始め」と呼び、仕事納めの日が土・日曜に重なった場合には繰り上げ、仕事始めの日が土・日曜に重なった場合には、繰り下げられた日が該当します。

年末年始の市役所や役場の休館日においても、婚姻や離婚、出産、死亡といった戸籍にかかわる届出は行なうことができます。ただし、届出書の内容審査は開庁日に行なわれるため、届けた日には休日窓口で預かってもらうことになり、不備があった場合には再度手続きが必要になることもあります。なお、届出の受理日は、原則として届出を行なった日です。

イルミネーションや雪まつりなど冬を楽しむイベント

クリスマスや年末年始に合わせ、各地でクリスマスのイルミネーションや花火、雪まつりといったイベントが開催されます。各地の自治体が管理する公園や広場などで開催されるイベントの多くは、市役所や役場とその市区町村の出先機関である観光協会が主催者となって実施されますが、遊園地などの観光施設で行なわれることも多々あります。市町村が主体となって行なわれる場合には、設営やイベント告知なども市役所や役場、観光協会の職員が実施。地域の保育園児や小学生などの作品を展示したり、地域のボランティアを募ったり、地域の中高校の音楽系クラブがステージで演奏を行なったりと地域に密着したイベントが開催されます。また、農作物や特産品の生産者が出店し、にぎわいます。

近年では町おこしとして、ご当地キャラクターを作り出し、イベントに花を添えている自治体も多く、全国区で人気を博しているキャラクターもあります。

雪国の冬の一大問題、除雪

日本には北海道から東北、北陸、山陰地方の日本海沿岸部や山間部など、各地に雪深い地域が存在し、例年11月頃から雪が降り始め、3月頃まで降雪が続きます。雪が滅多に降らない地域では、雪に憧れることもありますが、豪雪地帯では悩みの種。豪雪地帯の自治体では、道路交通の確保のため、5~10cmの積雪を目安に除雪車が深夜から早朝にかけて除雪作業を実施します。このように冬の間は、各自治体で除雪作業を行ないますが、職員が自ら行なうのは庁舎周りなど限られた場所です。道路など広範囲に及ぶ除雪については毎年4月から5月頃に翌シーズンの除雪作業業者を入札制で決めています。

除雪作業などの雪対策費は、市町村の予算に組み込まれます。日本有数の豪雪地帯である札幌市では、2015年(平成27年度)の雪対策費として、187億940万円もの予算が計上されています。この費用は、その年の積雪量に応じ変動し、豪雪を記録する年には、補正予算として追加費用が計上されることになります。市区町村の規模により予算も異なり、記録的な豪雪だった2005年(平成17年)度当初の岐阜県高山市の除雪予算は、3億2,000万円でしたが途中で足りなくなり、補正予算が組まれました。

除雪作業は各自の家でもルールを守って行なうよう呼びかけられています。高齢者世帯などの除雪作業を行なうことが困難な人に向け、ボランティアも募集する自治体が多くありますが、除雪ボランティアを装った詐欺や悪質な除雪作業業者が出現し、問題に。自治体から派遣されたボランティア以外の民間除雪業者とは事前に契約内容を確認し、トラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。

市役所や役場では、様々な住民サービスを提供し、住民の人たちが快適に暮らせる町づくりを推進しています。住民はこうしたサービスを受けるだけでなく、率先して自分の住む町をより良くしていきましょう。

ゴミの分別

年末年始は、ゴミの収集が休みとなり、お正月が終わるとゴミ収集場には、家庭からのゴミが山積みとなります。今でこそ各自治体で基準を設けてゴミの分別を行なっていますが、分別収集が日本で初めて行なわれたのは1976年(昭和51年)で、静岡県沼津市がその先陣を切りました。それまではいろいろなゴミが混在し、使い捨てによるゴミの量も年々増加。その結果、処分場もオーバーフローを起こし、各地でゴミの社会問題を引き起こしました。1990年代に入ると環境問題が大きく取り上げられ、資源保護とリサイクルの重要性、ゴミによる環境汚染に対して国民に広く認識されるようになり、それからというもの各自治体も積極的にゴミの分別収集を実施しています。

分別の種類も、可燃ゴミと不燃ゴミの分別はもちろん、プラスチック類、紙、カン・ビンなど細分化されており、自治体によっては20種類以上に細分化しているところもあります。こうして集められたゴミは、さらに処理場や清掃工場内で細分化され、焼却されたり、埋められたり、リサイクル業者に渡したりされます。

リサイクルやリユースなど再利用も重要ですが、できるだけゴミを出さないように心がけることも大切なこと。各家庭でゴミの発生を抑えて、地域の美化に貢献しましょう。

人口調査記念日(1月29日)

日本では、国内の人口や世帯数を把握するために、5年に1度国勢調査が行なわれます。長年、各世帯に調査票を配り、必要事項を記入したあとに回収して集計する方法が採られていましたが、2015年(平成27年)からはインターネットでの回答ができるようになりました。

こうした人口調査が始まったのは1872年1月29日で、この日は「人口調査記念日」に制定されています。初めての人口調査の結果は、男性が1,766万6千人、女性が1,714万人で、全人口は3,480万6千人と、現在の4分の1程度で、この調査によって戸籍が編纂。1920年(大正9年)には国勢調査となり、統計法に基づいて実施されるようになりました。西暦末尾が「0」の年代は「大規模調査」、西暦末尾が「5」の年代は「簡易調査」として行なわれ、「大規模調査」の場合は調査項目が多くなります。

国勢調査によって得られた統計は、各種行政施策の基本資料となるだけでなく、公的機関や民間企業の事業活動、研究活動などに広く利用されます。

2010年の国勢調査によると、日本の総人口は約1億2,800万人で、年齢別人口では、60歳以上の割合が多くなっており、高齢化が如実に表れています。

議会を傍聴してみよう

市役所や役場には、議場が併設されています。地方議会は一般的に年4回定例会が行なわれ、いろいろな案件が審議されます。こうした本会議は市民や町民が傍聴できるようになっており、議会での審議風景を見ることができます。本会議の傍聴を希望する場合は、当日に議場の受付で住所、氏名などを記入して傍聴券を受け取り、傍聴席で本会議を見ます。会議の途中でも入退場ができ、退場する場合は傍聴券を議会の事務局に返還します。原則として誰でも傍聴することができますが、傍聴席数が決まっているため、定員制になっています。議場内に車イスで入場できたり、難視聴者のためにイヤホン受信機を貸し出している議場も多くあり、健常者以外でも議会を見ることが可能です。

本会議だけでなく、常任委員会や特別委員会などの各委員会も傍聴できますが、傍聴席数は本会議より少なく、傍聴希望者が多い場合は先着順や抽選などで傍聴人を決めます。

なお、私たちの町づくりや行政サービスなどの審議を行なう場なので、傍聴する場合は議会のルールを守り、議員の発言に賛否を唱えたり、議事の妨害になるようなことは控え、関心を持ってその行方を見守るようにしましょう。

1月の成人の日には、女性の晴れ着姿が見られるようになり、多くの地域で成人式が行なわれます。成人式は、市町村の冬の重要な行事として、大人の自覚と責任を持って羽ばたいて欲しいと願いながら、大人への第一歩を踏み出す門出を地域でお祝いします。また、2月には「苗字制定記念日」があります。これは、明治政府が「平民苗字必称義務令」という太政官布告を出し、一般庶民に苗字をつけるように義務付けられた日です。苗字がつけられるようになった歴史などについてご紹介します。

成人式

毎年1月、第2月曜日は「成人の日」で、各地で成人式が行なわれます。晴れ着に身を包んだ女性やスーツに身を固めた男性が、初々しさを残しながら大人への階段を踏み出します。成人式は、前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人が対象で、市区町村が主催して行ないます。

成人を祝う儀式は古くからあり、男子では奈良時代より元服の儀式が行われていました。「元」は頭を表し、「服」は着用を表すことから、「頭に冠をつける」という意味で、12~16歳になると、氏神の社前で大人の服に着替え、子供の髪型を改めて大人の髪を結って冠をつけました。武家では冠の代わりに烏帽子をつけ、名前も幼名から元服名へと変えました。元服の儀式は、鎌倉時代までは公家や武家の家だけでしたが、室町時代からは庶民にも普及し、江戸時代以降には女性も成人の儀式を行なうようになりました。女性の場合は、18~20歳くらいで元服し、その前に結婚した場合は結婚と同時に元服をしました。日本髪の髪形を丸髷などに結い、厚化粧をし、お歯黒をして眉を引くのが儀式とされました。

元服は各家庭で行なわれていましたが、今のような成人式になったのは、1946年で、戦後間もない時代の中、青年たちが未来に希望を持てるよう、激励するために「青年祭」を開いたことがきっかけとなりました。11月に開かれたこの青年祭は、「成年式」として全国に広まり、1948年に1月15日が「成人の日」として祝日が制定されました。それ以降は、この日に成人式を挙行することが浸透していきました。「成人の日」が制定された当初は、前年の1月16日からその年の1月15日に生まれた人が式典参加の対象となっていましたが、1998年の祝日法改正により、2000年からは成人の日が1月の第2月曜日となり、式典の参加者も学齢方式となりました。

苗字制定記念日(2月13日)

移転した時や結婚した場合など、役所や役場で手続きを行なう際は、書類に氏名を書きますが、この氏名のうち苗字がつけられるようになったのは1875年2月13日で、この日は「苗字制定記念日」に制定されています。

江戸時代まで苗字を使用していたのは、主に公家や武士などの支配階級や、庄屋、名主など一部の庶民に限られていました。明治維新によって成立した明治新政府は、従来の身分制度の再編を図り、1870年に初めて一般庶民に苗字の使用を許可しました。しかし、実際には苗字を使用する人が少なかったため、明治新政府は1875年に改めて名字の使用を義務づける「苗字必称義務令」を発令し、この時に急いで苗字を付けるようになったとされています。また、現在は結婚すると女性の苗字が夫の苗字に変わるのが一般的ですが、当初は夫婦別姓とされていました。夫婦同姓となったのは、明治民法が成立した1898年からです。

日本人にはいろいろな苗字が多く、その数は11万以上ともされています。中には「吉川」と書いて「よしかわ」と読んだり、「きっかわ」と読むことがあるなど、同じ漢字でも読みの違いがあったりします。反対に「伊藤」と「伊東」のように漢字が違っても同じ読み方もあります。また、国際化が進み、外国人が日本国籍を取得して、独自の苗字を名乗るケースも増えています。